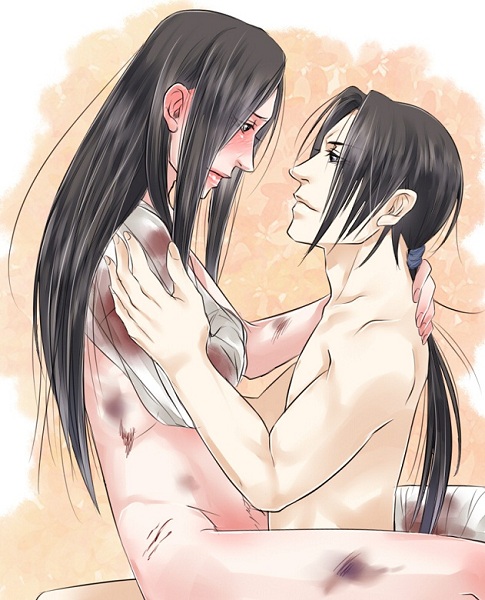

口付けて更に舌を絡めようと距離を詰めたら、涙目で胸を押され離された。

仲達は首を横に振る。

「…何故?」

「私は、穢い…でしょう?」

「私がお前にそう言ったか?」

頬を伝う涙に口付け、仲達はまた首を横に振る。

体以上に心の傷が深いようだ。

陵辱されたのか、なんて聞ける訳がない。

あの日、仲達を胸に抱き締めた時、口元と胸元に付着した白濁をこの目で見た。

仲達のものであるはずがない。

下半身を見やったが、そこまで酷い陵辱行為を受けた形跡はなかった。

貞操だけでも護れたのかと…少しだけ安堵したのを覚えている。

今、仲達は私の胸の中にいると言うのに。

あの日からずっと、心の距離が離れているように思う。

早く、迎えに行かねば。

離れた距離を埋めようと、仲達が制止するのも聞かず深く口付け舌を絡めた。

後頭部を引き寄せ、私から離れないように口付けを続ける。

流されるままにしていた仲達だが、頭を撫でてやるとおずおずと舌を絡めてきた。

頬を伝う涙に気付き、漸く唇を離すと銀糸がひく。

鼻先が触れ合うほどの距離で、仲達を見つめた。

「穢い、などと思っておらぬ」

「…なれば、何故…触れて下さらなんだ。口付けすら…」

「私には触れる資格がないと、思っていた。お前に触れるのが怖かった」

「何故です…私は貴方以外に、触れられたく…ないのに…」

「…私が触れて、更にお前を傷付けてしまったら…私は堪えられない」

我ながら女々しくて、言い訳がましいと思う。

「先の戦。罠だと、途中で気付いたが引き返す事はしなかった」

「…何故?貴方様は総大将だと常々」

「身分など、お前の前では関係ない」

「何を馬鹿な…!貴方様は、魏の…」

「国よりお前ひとりの命が惜しいと、

そこまで言わねばお前は私の想いに気付いてはくれぬのか!」

先程の口付けで息を切らす仲達を肩に引き寄せて強く抱き締めた。

私の言葉に仲達は眉を寄せ、馬鹿な人、と小さく呟いた。

左手だけをおずおずと私の背中に回す。

「…触って、下さい…」

「?」

「もっと、私に触って下さい…子桓様が良い」

「…何処まで、触れたら良いだろうか」

「貴方の知る…私の全て」

「知らぬ所など、ないではないか」

「…本当に?」

仲達が私の手を取り、自分の胸に当てた。

胸の鼓動が伝わる。

思えば、あの日。

私は仲達を失うかもしれなかった。

私以外に乱暴に体に触れられ、仲達は涙を流していた。

それなのに私はあの日から、傷付けたくないばかりに口付けひとつしてやれなかった。

恋人であるなら、不安にならない訳がない。

敵の会話から察するに、仲達が私の情人だと知った上で陵辱行為を働こうとしていた。

仲達が負った心的外傷は深い。

既に殺した相手だが、殺したりない。そうは思えど敵は既に亡い。

実際、ずっと抱いてやれなかった。

互いに己の性欲処理すら出来ぬ程、思いやりがすれ違いに変わっていた。

私の知る仲達の全て。

触れてほしいと懇願する仲達をそのままゆっくりと寝台に寝かせるように押し倒す。

首筋をなぞり、口付けようとしたところ仲達が左手に何かを握り締めている事に気付いた。

「何を持っている?」

「私の、壊れてしまった宝物」

「壊れてしまった?」

「もう、布切れです…」

紐を切ったような蒼い布切れを仲達は握っていた。

仲達は私の頬に左手で触れる。

「…貴方に戴いた髪紐、だったものです」

「ずっと、持っていたのか?」

「貴方の、香りがするから」

布切れを手に取れば微かに私の香の匂いがした。

仲達の体温が移っているのか、布切れは人肌のように温かい。

仲達の肌からいつもつけている香の匂いは消え失せ、鼻につく程の血の匂いがした。

私の居ない時間。

この布切れが仲達を繋ぎ留めていたのだろうか。

長い時間、淋しくさせてしまった。

そう思い、涙が伝う目尻に唇を寄せるも仲達は首を横に振る。

「陵辱されかけた事とか、もうどうでもいいのです…」

「…どうでもいい訳なかろう。現にお前は」

「それよりも、是れを壊された事が私はとても悔しいのです」

髪紐だった布切れを枕元に置き、仲達は私の胸元に埋まった。

唇に噛み締めたような傷を見つけ、唇を寄せて舐める。

仲達がくすぐったそうに顔を反らすも、抗う素振りは見せない。

寧ろ、自ら私に触れられようと私の手を引き寄せはだけた胸元に入れる。

「…ん…っ」

直に胸に触れて摘むと、くぐもるような声をあげる。

全身傷だらけだが、感度は変わらぬようだ。

暫くこりこりと胸を摘んでいたが、其れだけでは足らぬと仲達がまた私の手を下半身にひいた。

「…駄目だ。左足が」

「触って下さい…子桓様」

「っ…、解った」

下穿きを脱がせ、仲達のに触れた。

深く口付け、胸を弄ったからか、其処は少し濡れて半勃ちしていた。

ゆるゆると仲達のを扱いていたが、どうしても包帯が巻かれた左足が目に入る。

横になったままでは脚を開かせなければならないが、

左足を負傷している仲達にその行為は拷問に近い。苦痛を与えず、快楽だけを与えたい。

左肩を抱き、上体を起こして寝台の縁に布団を敷いて仲達を寄りかからせた。

私は寝台を下り、床に膝をついて仲達を見上げはだけた脚をさする。

「…子桓様…?」

「楽にしていろ。左足と右腕は動かすなよ」

「っ…!駄目です…っ穢い」

「お前が穢いと言うのなら、私が確かめてやる」

「ぁ、あ…っ!」

左足を動かさぬよう押さえ付け、無傷な右足を開かせた。

露わになった仲達のを口に含み、奉仕し続けた。

舌を動かしながらも、仲達の右肩が縁にぶつからぬように気を遣い倒れぬように支えた。

奥まで仲達のをくわえ込み、舌を這わせ奉仕を続けた。

右足だけを上げて、声を堪えながら快楽に揺れる仲達が愛おしい。

果てそうなのか、左手で私の服を掴み仲達が引っ張る。

先程から仲達は首を横に振ってばかりだ。

「子桓、さま…も、離し…っ」

「そのまま、果てろ」

「ぁ、…ぁあ…!」

仲達が果てたものをそのまま口に含み、飲み込んだ。

肩で息をする仲達の頬に触れ、体を気遣い声をかける。

大丈夫か?、という問いに仲達は頬に赤く染めて頷いた。

泣き腫らした瞳。長い睫毛に雫が光ってとても美しい。

果てたばかりの蕩けた瞳には情欲が溶けていた。

白い肌に流れる黒い髪。頬を伝う涙。

どうしてこれが、穢いと言えるのか。

何よりも、愛おしく美しいと思うのに。

「私も、して、差し上げたい…」

「…まだ、駄目だ」

「何故…?」

「無理な体勢はさせられぬ。故、今宵は全て私に任せよ」

口陰を強要させられ未だ体も心も癒えていない仲達に、そんな事はさせられない。

正直、押し倒す事すら気が引けている。

傷付いた仲達の脚の上に、私が体重をかける事など出来ない。

包帯の上から左足に口付けた。

右手にも口付け、そのまま膝を立てて仲達に口付けた。

「…愛している、仲達」

「急に、どうしたのです…?」

「はっきりと私の言葉で言ってやらねば、と思った」

「…私で、いいのですか」

「お前がいい」

私には、お前でなければ。

誰に穢されようとも、私が上からなぞる。

穢くなどない。お前は私のものだ。

そう仲達に伝えると、仲達は頷いて私の首に腕をまわし私を引き寄せた。

「漸く、お前を迎えに行けただろうか」

「…ふ、もう、我らに距離などないでしょう?壱よりも零よりも、もっと」

奥に。

仲達は私の耳元で囁き、頬を染めた。

「…その左足でなければ既に押し倒しているところだ」

子桓様はそう言い、寝台の奥に座り私の腰を引き寄せて後ろから抱き締めた。

私の右肩に唇を寄せ、首筋と頬にも口付けられる。

先程から、私が傷付いた箇所全てに口付けているようだ。

子桓様は私に数え切れない程、甘く何度も繰り返し口付ける。

口付けてくれない、と私が言ったからだろうか。

体を反転させられ、子桓様の膝に向かい合わせで座るように抱き寄せられた。

「痛ければ、言え」

「は、い…」

子桓様の肩口に頬を寄せると、中に指を入れられる感覚に目を強く閉じた。

一本だった指を徐々に増やされ、私のを扱きながら子桓様は指の抜き差しを繰り返す。

肩で息を吐きながら、子桓様の首筋を吸い痕をつけた。

「…っ、仲達」

「ふ、私の、ものと、痕をつけました…」

「ああ、仲達の好きにするがいい。…痛むか?」

「…ん、子桓様だから…平気です」

指を抜かれ、溜息を吐いた。

すっかり体が情欲に出来上がってしまい、早く欲しくて堪らない。

何も出来ない右手の代わりに、左手で子桓様のに触れた。

利き手ではないので、上手く扱えない。

「仲達」

「…はやく…、子桓様」

「ああ、随分と仲達を待たせてしまった」

「…お優しい方。私はもう、貴方の腕の中に居るでしょう…?」

子桓様は私の何もかも解ってくれた。

私の不安な心も、閉ざしていた心も。

すれ違っていた思いも。

こんなにも愛しい、私の大切な人。

この御方が傍に居てくれるだけで、体も心も癒される気がした。

子桓様が私に当てがい、ゆっくりと挿入していく。

響く水音は子桓様が十二分に私の体を柔らかくほぐしたからだ。

痛みは感じない。寧ろ、背筋を走る快楽にぞくぞくと体が震えた。

込み上げる圧迫感に溜息を吐いて、子桓様の肩に埋もれる。

右肩を撫でて下さる子桓様の手が優しくて顔を上げた。

私を見つめるその眼差しはとても優しく、堪えているのに泣いてしまいそうになる。

私から首に左手を回し、子桓様に口付けた。

「…子桓、さま…」

この御方が私の中に居る。

食むように子桓様の唇に口付けると、お返しだとばかりに子桓様が私に口付けた。

子桓様が、私の幸せ。

もう距離など感じられなかった。

耳元で動くぞ、と囁かれ私は小さく頷いた。

私の左足を摩りながら、子桓様は腰を掴んで抜き差しを繰り返す。

卑猥な水音が耳に響いていた。

其れは紛れもなく私達が響かせているものだ。

音に煽られて、子桓様を締め付ける私の体は厭らしい。

声を抑え切れず、堪える事も出来ず、子桓様に与えられるままに泣いた。

「ぁ、は…っん…!」

「こんなに、締め付けて…堪え切れぬではないか」

「だ、って…」

「何だ?」

「子桓様、が、い…い、っ…」

「…悪いが、無理だ。そのような事を言われてはもう堪え切れぬ」

お前のせいだ、と子桓様は笑う。

左様なれば仕方ない、と私も笑った。

子桓様が私の首筋に埋まる。

中に注がれていく感覚に、背筋が震えた。

「っ、子桓さ…っ…!」

強く突き上げられ続けた私の体も限界で、子桓様の手の中で果てる。

子桓様の肩に埋まり、まだ収まらない鼓動に深く息を吐いた。

「…仲達」

「は、い…」

「もう、穢いなどと言うな。お前は…こんなにも綺麗だ」

「…はい…」

子桓様は私を諭すように、甘く囁いた。

その言葉を最後に聞いて私は脱力し、子桓様の胸の中でふっと意識を失った。

距離を無くしたあの夜から数ヶ月。

仲達は少々体調を崩し、熱を出して私の部屋で寝込んでいる。

復讐という考えはもう消え失せていた。

右肩も左足も抜糸が済み、傷口は塞がっている。

掴まり立ちではあるが、最近漸く歩けるようになった。

師と昭がよく見舞いに来ているのだが、今日は姿が見えない。

寝台で眠る仲達の枕元に座り、頭を撫でた。

その手に、蒼い髪紐を握らせる。

仲達が大切に置いていた布切れを紐解いて布を足し、もう一度編み直した物だ。

物音に気が付いたのか、仲達がぼんやりと目を開けた。

「…子桓様…」

「まだ眠っていろ」

「これ…何ですか?」

「糸を解いて…作り直した。あの布切れ、覚えているか?」

「はい」

仲達の額に水で濡らした布巾を置いた。

髪紐を手に取り、仲達は目を閉じ静かに微笑む。

「また…大切にしますね」

「熱は、酷いのか」

「いいえ、少し無理をして歩いていたらそれが祟ったようで」

「一人で出歩くなと、言っただろうに」

「早く…両の足で立って、貴方様に両腕で…触れたかったから」

右手はもう包帯が取れている。

仲達は傷痕の残る右手で枕元に屈む私の頬に触れた。

「もっと、近くへ」

お前が望むならと顔を寄せると、両手で頬を包まれた。

熱に浮かされた鳶色の瞳に私が映っている。

「もう少し待っていて下さい。両腕で貴方を抱き締められる様になるまで」

「待つとも。いつまでも待つ。そうしたらまた…お前を抱きたい」

「…もう。煽らないで下さい…私まだ、治ったばかりなのに」

「治ったのなら、押し倒す事も出来ような?」

「なっ…?!」

そのまま仲達の上にのし掛かるように、押し倒した。

治ったとはいえ、本調子ではない左足には触れぬように気遣い、

仲達の右手に指を絡め、空いた手で頬に触れた。

「願わくば、早く治って欲しいものだ。抱き足りずお前に飢えそうだ」

「…今日は、駄目です」

「解っている。これで我慢するとしよう」

頬を染め、仲達は目を反らした。

許されるのなら今すぐにでも抱きたい。

だが今は、堪えた。傷付けたくはない。

深く口付けて、舌を絡め、唇を離せば銀糸が引く程に甘く深く幾度も口付けた。

「熱が上がったら、どうしてくれるのです…」

「…ふ、体調が戻ったらその髪紐をつけてやろう」

「はい」

仲達が右手で、頬に触れる私の手に上から触れた。

私の手に擦り甘えるように目を閉じる。

私の手が氷のように冷たいからか、仲達は気持ち良さそうだ。

「冷たい、か?」

「貴方様の手は心地良い。私をいつも、助けてくれる」

「…もう、大丈夫、か?」

「はい…。貴方様が隣に居てくれるなら」

額同士を付けて、唇を合わせた。

体も心も、持ち直したように見える。

それにしても。

仲達は私よりも年上なのに、私に甘んじる仕草はとても可愛らしい。

「仲達」

「はい」

「もう、離れぬ」

「そうして、下さい」

嬉しそうに右手首に蒼い髪紐を巻いて、仲達は柔らかく笑った。

その心にはもう、距離は感じられなかった。

血の匂いが消え、仄かに香る仲達の香に混ざるように。

仲達から私の香の匂いがした。