仕置きだ。

主に部屋に招かれて、聞いた第一声が其れで。

私が何をしたのだと問いただしたところで、我が主は体を拘束するのを止めない。

「何の真似…です」

「仕置きだと、言っている」

「恐れながら身に覚えがございませ…っ」

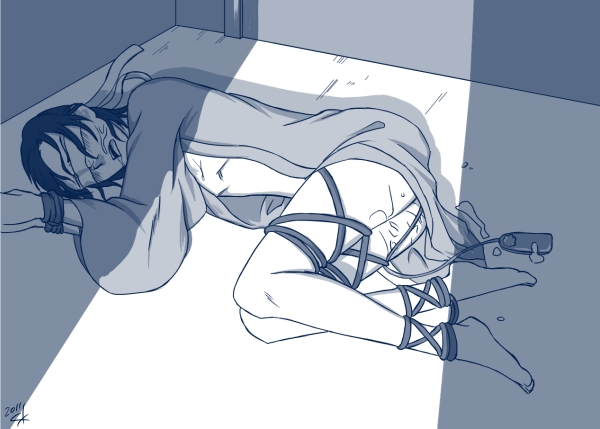

床に押し倒され、両手首を布で縛られる。

怖れを含んだ瞳で見つめたからだろうか、ふと唇を合わせられる。

瞳を閉じてその口付けに甘んじていたら、遂には視界まで奪われている事に気付く。

「陛下」

「子桓、と」

「…子桓様、御戯れも程々に…」

「黙れ、仲達」

衣服を脱がされている気がした。

気のせいではなかった。

脚に縄が巻かれている感触がして、身じろげば手で制されて抵抗は意味をなさなかった。

両足首と腿に不自由を感じる。

「子桓、さ」

「…さて、これはどうやって使うのだろうな」

「は?」

「力を抜け」

いつの間にか下着も脱がされていて、肌着を羽織るだけの姿にされている。

口調からして子桓様は正気なようで、むしろ何処か声色が怖い。

察するに戯れのつもりはないらしい。

何か、機嫌を損ねてしまったようだ。

力を抜け、と言う言葉で何をされるのかを察し唇を噛む。

指を中に入れられる。

始めから行為が目的で拘束されるのなら、口を一番に封じて欲しかった。

自分の嬌声など、聞きたくない。

「っ…!」

「入れるぞ」

「?…何、です…こ、れ…」

覚悟していたものとは違う何か。

中に違和感を感じた。

正直なところ、何に使うのかよくわからぬのが本音だが。

強弱をつけて振動させるもの、と聞いた。

意味が解らぬ、と聞けば情事の際に相手を快楽に至らしめるものだという。

「ほぉう…?」

使者から其れを受け取り、ちらりと遠目に仲達を見た。

働き過ぎだ、と暇を与えた筈だが…やはり出仕してきたらしい。

「…私の言うことが聞けぬか、仲達」

「何の話です」

「何故、出仕してきた。私は確かお前に暇を与えた筈だが?」

「まだ執務が残っておりますので」

「ふむ…」

立ち上がり、卓へ歩み寄る。

卓に向かい、私に背中を向ける仲達に後ろから頬に触れる。

「陛下?」

「…執務を切り上げたら、私の部屋に来い。」

「はい」

「良いか、命令だ」

「…御意」

その会話をしてから四刻程経ち、漸く仲達が部屋を来訪した。

扉を開けるなり、手首を掴み奥の小部屋へ連れて行く。

後ろ手で鍵をかけた。

本当の想いと実際の行動が裏返しになってしまった気が、した。

虐めたい訳ではない。

仲達の声だけは聞き漏らさぬように、と。

唇以外の自由を、布と縄で奪う。

このまま抱いても良かった。

だが、まだ執務があるのだろう…と。

私の本心は口にしないまま、先程使者から受け取った其れを仲達の中に押し入れる。

「っ…?何…」

違和感を感じとり、仲達が身じろぐ。

目盛りをずらせば振動するとの事、だが。

目盛りをずらす。

「…!?動い、…っ」

「成る程」

仕組みを理解し仲達の中に再び、指を挿入する。

中のものを動かしずらす。

「そ、こは…」

「これは良いな…私の代わりにお前を辱める事が出来るらしい」

「……っ!」

仲達の泣く場所など知り尽くしている。

其処に中のものを当てて、目盛りをずらすと振動が強くなった。

目を覆っているので表情は読み取れないが、仲達の声が艶やかになった。

一度果てさせようかと思いはしたが、一度目盛りを最大にし様子を見た。

仲達には刺激が強すぎるらしく、小さく体を震わせ果てそうなのを堪えている。

虐めたい訳ではなかったのだが、これ以上仲達を見ていると私も絆されてしまいそうだ。

「続きはお預けだ、仲達」

目盛りを下げ、仲達から身を離した。

縛られながらも私の袖を握っていたようだ。

「名残惜しいが、な」

「なっ…外して、下さっ」

「仕置きだと言っただろう。暫しそのまま待て」

果てる手前で決定的な快楽は与えず、手を離した。

「私が何をしたと…!子桓、さまっ」

「私を待て、仲達」

部屋にしっかりと外側から鍵をかけて、誰にも立ち入らぬよう命じて執務室に向かった。

轡でも嵌めて下さったら良かったのに、と。

柔い快楽を与えられ続けながら其れとなく思った。

視界は無く、手足の自由も利かない。

くぐもる自分の声を聞きたくなくて唇を噛んだ。

動けば快楽が増す訳でもなく、減る事もなく。

ただただ、柔い一定の快楽を一方的に与えられ続けられるのがもどかしい。

快感に疼く自分の体の浅はかさに、あの方に飼い慣らされている事を思い知る。

何故、こんな事を。

連日の執務の山を少しでも減らす為に、休日も返上して出仕してきた部下に対してこの仕打ちとは。

だが、あの方も楽しんでいるようには見えなかった。

どちらかと言うと、何かを押し殺し我慢しているように見えた。

「解らぬ…」

もしかしたら泣いているのかもしれない、と自嘲し、ただただ、あの方を信じて待つ事にした。

執務は、終わらせた。

正直なところ、仲達が気になり全く集中出来なかったのだが。

仲達が予めまとめた書簡に目を通し、押印し提出した。

これで仲達の執務も終わった事になる。

「…すまぬが、別室に仲達を待たせている。後はよしなにせよ」

「はっ」

執務室を出て、そのまま足早に私室に向かう。

扉を開けて、内側から施錠した。

奥の小部屋の施錠を外して、扉を開けた。

「…?へい、か…」

「子桓と、仲達」

すっかり快楽に浸かっているのか、その声はとろけるように甘く弱い。

仲達に『陛下』ではなく、『子桓』と呼ばせてからその体を引き寄せた。

「よく、休めたか?」

「…?」

仲達の目を覆う布を取る。

縄も取り、横に抱きあげて私の寝台に寝かせた。

「…こうでもしないと、お前は私の言うことを聞かぬからな」

「?」

「別にお前を非道く扱いたい訳ではない」

仲達に柔い快楽を与え続けている物を引き抜いて、指を入れた。

半勃ちしている仲達のに触れながら、指を増やし中を解していく。

「悪かった」

「っ…漸く、あなた様のお心が…解りました…」

「左様か。なれば、もう良いな?ずっと…焦らされていたのだろう」

「おはやく…もう」

「ふ、泣かせてやる」

私とて、このような仲達を見て平静で居られる訳がない。

仲達に当てがい、一気に貫く。

背中が仰け反り、苦痛を逃がすように深く吐息を吐く仲達の睫は濡れている。

既に、泣いたのか。

目尻が赤く腫れている。

奥に突き上げ、仲達の頬に顔をすり寄せた。

その目尻を指でなぞり、頭を撫でると浅い呼吸を繰り返しながら仲達が虚ろな瞳で呟く。

「っ…不器用な方…」

「ああ、自覚している」

敷布を握りしめる手に気付き、敷布から剥がして指を絡めた。

腰を掴み、深く何度も抜き差しを繰り返す。

仲達の中は心地好く、私を締め付ける。

嬌声を漏らしたくないのか、唇を噛む仲達に深く口付け、漏れる甘い吐息を聞く。

「しか、ん、さま…もっ…!」

「果てるがいい」

仲達が限界を迎えて果てる。

強く凝縮した中に、私も果てた。

額に玉汗が伝い、脱力して仲達の肩口に埋まった。

指を絡めた手を名残惜しく解いて、仲達からゆっくりと引き抜く。

とろり、と白濁が伝った。

「…っふ、ん…」

「未だに余韻が疼く、か?仲達」

「は、い…」

何度でも、と思ったが本来の目的は情事ではない。

仲達に私の上着をかけた。

己の身なりを整え、仲達の体を清める。

冷たく濡らした布でその細い体を拭ってやると気持ち良さそうに目を閉じた。

「…あなた様がそんな事をされなくても」

「立てぬだろう」

「っで、ですが」

「お前のこのような姿を誰かに見せてやるつもりはない。触れさせるなど以ての外だ」

体を清め終わり、私の夜着を着せた。

仲達には少し大きかったようだ。

「ふ…」

「何だ」

「いいえ」

仲達が笑う。

整え直した寝台に寝かせ、その直ぐ隣に横になった。

「至れり尽くせり、ですね」

「私の部屋なら存分に眠れるだろう。邪魔も入らぬ」

「…執務は…」

「終わらせた。お前の分もな。後顧の憂いはなかろう」

「頭が上がりません…」

「仲達、だからだ」

さぁ、休め、と。

片肘を寝台につき、片手で仲達の黒髪を撫でた。

私も眠ってしまおうか、目を擦る。

ふと視界が暗くなった。

「?、仲達?」

「おやすみなさいませ」

額に口付けられ、仲達の胸に埋められた。

「不意打ちは止めろと、言うに」

「策士なもので」

赤らめた頬を隠せずに、仲達の胸に埋まり目を閉じた。