北伐が落ち着き、かの地を平定して漸く帰路についた。

都に置いてきた私の教育係は元気にしているだろうか。

寧ろ私がいなくて清々しているのかもしれない。

仲達の事だ。私の守から解放されて羽を伸ばしているのではないだろうか。

遠征地において、郭嘉や賈ク達軍師らはよくやってくれた。

軍師とはこういうものだと知らしめ、思い知るに至る。

私の教育係も、いずれはああなるのだろう。

いずれは連れて行く。いずれは共に戦場へ。

そうなったら、私は仲達を守らなくてはなるまい。

乱世を高みの見物をするつもりだった奴が、戦の最も重要な役割の軍師を担うとは皮肉なものだ。

都に着いたのは真夜中だった。

諸所への報告が終わり、父への報告も終わった。

疲れていよう、と報告は程々に父は皆を帰宅の途に着くように促す。

「…それでは、私も」

「ああ、御苦労であった子桓よ。ひとまず後始末は、明日としよう」

「御意」

父の頭を下げて部屋に向かいながら軍装を解いた。

髪紐を取り、首を回す。

暫く騎乗していたので体の節々が痛い。

湯を浴びて体の埃を落とす。

数ヶ月ぶりに自分の部屋の前に立った。

本当は、いの一番に仲達の顔が見たかったが、この時刻では致し方ない。

残念ながら、顔を見に行く為だけに城下まで降りて行く気力はない。

明日こそは顔を見ようと決めて、溜息を吐いた。

とりあえず横になりたい。

執務がたまっているであろうな…と少々肩を落としつつ、扉を開けた。

「…?」

入って直ぐに人の気配を感じた。

湯上がりのような、良い香りがする。

書簡が山積みにされているであろうと予想した卓の上は綺麗に片付けられていた。

その代わり書簡が一束置かれている。

紐解けば、仲達からの報告書だった。

処理した執務の内容と引き継ぎが事細かに書かれている。

仲達のお陰で私の執務は最低限で済みそうだ。仕事が出来る奴で助かる。

外套や胸当てを置いて寝室に向かうと、物音がした。

曲者か。

それとも、期待しても良いのだろうか。

どちらかは解らぬが、ゆっくりと寝室の扉を開けた。

「誰だ」

「…!!も、申し訳ありません…っ」

曲者ではなかったようだ。

期待をしていた訳ではなかったのだが、その顔を見ると心が安らぐ。

仲達は私を見るなり驚いた顔をして、勝手に入室した事を詫びると早々に立ち去ろうと扉に向かった。

その手を掴み、引き寄せる。

「待て」

「お許しを…」

「別に怒っていない」

勝手に部屋に入られた事を怒られるとでも思ったのだろうか。

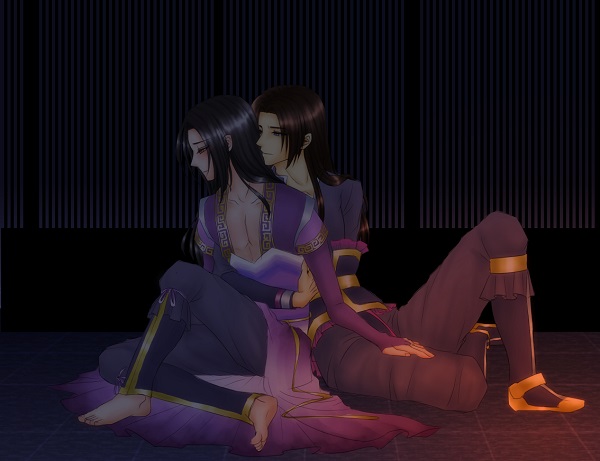

仲達の腰を掴み引き寄せるも、立っているのが辛い為そのまま仲達を抱いて床に腰を下ろした。

見れば仲達は髪を下ろしていて、薄着だった。

靴も履いていない。湯上がりなのだろう。

腰を引っ張った時に服を乱してしまったのか、胸元や腰紐がはだけていた。

「…申し訳ありません。長時間執務を行っていたもので、なかなか退室出来ず…、その」

「会いたかった」

「え?」

「…ずっと会いたかった。今宵お前の顔を見れるとは思わなんだ」

「っ…、お帰りなさいませ。御無事で何よりでございました」

「ただいま、仲達」

理由はどうであれ、仲達の顔が見れた。

仲達に触れられた。

遠征で疲労しきっている私に取ってこれ以上の喜びはない。

仲達の腰に腕を回し、下ろしている黒髪に顔を寄せた。

やはり風呂上がりの良い香りは仲達からだった。

久々の再会に喜んでいると、仲達が私の脚をさする。

仲達は此方を見てくれないが、労ってくれているのだろうか。

「お休みなさいませ。お疲れでしょう」

「…仲達は」

「はい」

「もう、行ってしまうのか」

もう離れてしまうのは寂しい。

もっと触れていたかった。

仲達を引き留めたかったが、仲達とて都合があろう。

私を待っていた訳でもない。運良くたまたま会えただけだ。

仲達から手を離そうとするも、仲達は立ち去らなかった。

「…、て、いました…」

「ん?」

「っ、何でもありません」

「聞かせてくれ。少しでも良い。私は仲達と話がしたい」

仲達は小声で話す。

よく聞き取れず頬の横に近付きそう言うと、仲達は仄かに頬を染めて語る。

「…嘘を、吐いていました」

「ほぅ?どのような嘘だ」

「待って、いました」

「何?」

「貴方様のお帰りを、ずっとお待ちしていました…。本日お帰りになると聞いて、夕刻から…」

皆までは言わず仲達は顔を逸らしてしまった。

普段何一つ素直に話してくれぬ癖に、こういう時だけ素直なのは狡いだろう。

数ヶ月ぶりの再会は偶然ではなかった。

仲達はずっと、私を待っていてくれた。

疲労に痛む体を引きずりながら仲達を引き連れ、そのまま寝台に押し倒す。

衝動的に深く口付けた。

愛しくて堪らない。

突然の深い口付けに仲達は驚いたが、徐々におずおずと口付けに応えてくれた。

私も仲達も、会いたくてたまらなかった。

「淋しかったか?」

「別に…」

「そうか」

本当は、かなり淋しがらせていたのだろう。

仲達は素直に言葉にはしてくれなかったが、私の胸に手を添えてくれていた。

私から離れようとはしない。

一度目を逸らし、仲達は私を見上げる。

「…色々話さなければと思っていたのですが、貴方様のお顔を見たら忘れてしまいました…」

「ふ、明日ゆっくりと聞く事にしよう。それより、今は」

顔を見れるだけで良かったのに、顔を見てしまったら我慢が出来なくなってしまった。

仲達とて疲れているだろうが、この熱は収まりそうにない。

わざとらしく仲達の太腿に擦り付けると、仲達はかぁっと頬を染めて目を逸らした。

「…わ、私、そんなつもりじゃ」

「私もそんなつもりはなかった」

「…子桓様、きちんと言葉で仰って下さい」

「ならば言おう。今宵は仲達の肌を感じて眠りたい」

「っ、し…仕方のない方」

「駄目か?仲達」

「許して、差し上げます」

「ふ、お前が言えと言ったのではないか」

仲達は私に引き留めて欲しかったのだろう。

仲達から此処に居たいと言ってくれたなら難なく了承すると言うのに、身分と矜持が邪魔をして仲達から言葉を奪う。

素直に口から思いを伝えてはくれないが、仲達の思いは伝わった。

唇に優しく口付けると、仲達から強請るようにして口付けを求められる。

仲達の呼吸も何処か荒い。

服の上から股を摩ると、仲達のものも反応して勃ち上がっていた。

口付けだけでこうなってしまったのか、とそう問えば仲達は口を閉ざして目を瞑った。

貴方様だから、と仲達は言う。

帰宅したばかりの私をどれだけ悶えさせる気だ。

仲達の脚を摩り、口付けを落としながら下穿きを脱がせた。

それに気付いた仲達が目を開けて、私の肩を掴む。

「…?」

「子桓様、駄目です」

「嫌か?」

「御御足が…、疲れていらっしゃるのに」

仲達はそう言うと私の肩を引き寄せて起き上がり、体位を反転させて私を寝台に寝かせた。

太腿や脚を摩り、仲達は私の上に腰を下ろした。

「…仲達?」

「今宵は特別、ですからね」

「お前からしてくれると言うのか?」

「…その御御足では、お辛いでしょう。今宵だけ、今宵だけ…です…」

仲達は拗ねたようにそう言うと、私の下穿きを脱がし己にあてがう。

慣らしもせずに、と仲達の腰を浮かせて私が指を入れると其処は酷く熱かった。

指の抜き差しに仲達は背を仰け反らせるが、声は堪えて口を抑えていた。

中はひくついていて、きゅうと締め付ける。

「仲達…」

「は、い…」

「…このようにして、私を待っていたのか?」

「っ、ですから、そんなつもりは…、っぁ!」

仲達は快楽に目を潤ませてぽろぽろと涙を零していた。

そんなつもりはなかったにせよ、仲達の体は厭らしく私を求めていた。

調教したつもりはないが、仲達は私を思って自ら誘うように腰を揺らしている。

焦れったいのだろう。

恍惚な表情の仲達に笑み、腰を引き寄せて指を抜いた。

くた…と少し仲達が肩を落とす。

よしよしと頭を撫でて腰を引き寄せた。

「…もう良いな。そのまま腰を落とすが良い。くれてやる」

「ぁ、っあ、はっ…!」

騎乗位で仲達は私を受け止め、腰を落とした。

慣らしたとはいえ、少々きつい。

仲達は一人でなど、しないのだろう。

させるものか。

奥まで腰を落とした仲達は、私の胸に手を置いてぽろぽろと涙を零す。

泣いた顔が愛しくて、慰めるように頬に口付けた。

私が好きな髪を手ですくい口付けると、仲達はふ…と笑った。

「…心地よい、ですか…?」

「これ以上ない程に…」

「っは、良かっ…た。おかえり、なさい…子桓様…」

「っ…!」

寝台に横になる事すら久しいと言うのに。

愛しい恋人にそれ以上の事をされて、心地良くない訳がない。

加えて仲達の言葉、表情、声、吐息、肌。

これ以上の幸せはないだろう。

「仲達」

「は、い…」

「愛している…」

「っ…!」

「ずっと会いたかった。声が聞きたかった。仲達は、私を」

聞くまでもないでしょう?、と仲達は小首を傾げて笑む。

いつも私が仲達を見下ろすばかりだった。

見下ろされるのも悪くない。

私を抱き締めるように、仲達は口付けをしてくれた。

私の視界には仲達しかいない。

愛しくて愛らしくて堪らない。

少し苦しいのだろう。

瞳を潤ませながら私に凭れ掛かる仲達の頬を撫でた。

「…っ、ん…!」

「!」

仲達が自ら腰を押し付け、腰を揺らす。

慣れない動作でぎこちなく動くが、私はそれでも感じていた。

仲達が愛しくて仕方なかった。

私に無理をさせまいと、仲達は多少無理をして腰を揺らしているのだろう。

腰を掴み、下から突き上げると仲達は嬌声をあげて私に凭れ掛かった。

「ゃっ…!な、に」

「大人しくしておれよ」

上体を起こし、仲達を胸に埋めて何度も口付けながら突き上げ続けた。

「しっ、かん、さま…だ、め…っ、おみ、あしが…っ」

「私を労ってくれたのは嬉しいが、いつまでもこのままでは苦しかろう?」

「っゃ、ぁ、は…!」

「愛い…。好きだ、仲達」

私に突き上げられながらも、仲達は無意識に自ら腰を揺らしていた。

まだ私を労ってくれているのだろう。

好きで堪らない。

気付けば体位を反転させて、仲達を押し倒して突き上げていた。

着たままの服は乱れて、肌が露出している。

その露出した肌に口付け、痕を残す。

突き上げ続けられて果てた仲達の中に、私も果てた。

仲達の体が痙攣し、余韻に震えている。

「ぁ…、は…」

「…いっそこのまま、眠ってしまいたい、な…」

「っ、だめ、です」

「冗談だ。力を抜いていろ」

「っふ…、ん…っ!」

半分本気だったが、仲達の体への負担を考えればそんな事は出来ない。

仲達から引き抜くと、私のものが股を伝い流れていた。

そのまま倒れ込むように仲達の胸に埋まり目を閉じる。

胸で息をしている仲達に埋まり、肌の温かさに甘えた。

とても眠い。

仲達が私の頬を撫でる記憶を最後に、私は眠りについた。

そんなつもりはなかった。

誓ってもいい。そんなつもりはなかった。

今夜戻られると言うから、幾久しい事だし顔が見たかった。

無事なのか、とか。何処も怪我をしていないか、とか。

そういう事を確認したかっただけで、決してそんな事は意識していなかった。

顔を見たら帰るつもりだった。

予定よりも帰還が遅かった為、仕事がある程度片付いてしまった。

やる事が特にないので、湯浴みをして直ぐに帰れるように支度をしていたつもりだった。

きっとお疲れだろうと、寝台の支度をしていた所にあの御方が帰って来た。

数ヶ月ぶりに見たお顔。

私を呼ぶ声。触れる肌。何もかもが懐かしくて。

余りの不意打ちに私も驚いてしまい、咄嗟に逃げ出してしまったが子桓様に引き止められて足を止める。

会いたかった、と。

子桓様は子供のように私に甘え、私を見て笑う。

子桓様の言葉はいつも真っ直ぐで、偽りがない。

真っ直ぐ過ぎて眩しいくらいだ。

顔を見たら書簡にまとめられなかった事を報告しようと思ったものの、子桓様に抱き締められては何も言葉が出なかった。

胸と目頭が熱い。

どうして私は泣きそうなのか、解らなかった。

子桓様に触れられる事に甘んじていると、どうにも胸が切なくなる。

私は帰らなくてはならない。お休みの邪魔になってしまう。

子桓様は普段通りに振る舞うが、疲労は隠せていなかった。

愛している、と伝えられて…泣いてしまいたくなった。

抱き締められて、口付けられて、私は子桓様との関係を思い出した。

私達は恋人だった。だからこんなにも切ない。

数ヶ月も離れていた距離のせいか、感覚が麻痺していたのかもしれない。

淋しかったという感覚すら忘れる程に、長い間、離れ離れだった。

子桓様の優しい口付けで、私の中で堪えていた何かが壊れた。

居なくても平気、という概念は無くなってしまった。

結局…最後まで致してしまい、しかも、あんな。

あんな事。

私はどうかしてしまったのだ。そうに違いない。

自ら悦んで腰を振るなど、騎乗位など。

淫乱だと思われたのではないだろうか。

思い出す度に恥ずかしい。

子桓様に湯浴みをさせてもらい体は清められているものの、昨晩を思い出してしまいなかなか寝台から出られない。

肌着姿のまま布団に丸まる。

子桓様が髪を拭きながら、私が横たわる寝台に座った。

「どうした?」

「うぅ…」

「腰が痛むのか?」

「腰も痛みますけど、ああ…、もう…」

「何だ。昨晩はあんなに」

「わ、私は、そんなつもりは…!あぁ、もう…恥ずかし…ぃ…」

「ふ…」

「何笑ってるんですか!」

「はは、いや、悪かった」

私が羞恥心に悶えているのに、子桓様は上機嫌に笑っている。

子桓様は笑いながら、寝台に入り私の胸におずおずと埋まった。

「…?」

「可愛いな、お前は」

「なっ?!ば、っ」

「…ふ、ただいま、仲達」

「っ、おかえり、なさい…」

「ん…。仲達…。暫し、このまま…」

子桓様は笑いながら、改めて私にただいまと言う。

漸く仲達の元に帰ってこれた。

子桓様は私にそう言った。

いい男が子供のように私に甘えて頬を擦り寄せる。

「今日は仲達に…甘えさせてくれるか?」

「…昨晩から、甘えっぱなしではありませんか」

「仲達だから、だ」

「っ、…眠い、のですか?」

「眠い…。温かいな、仲達」

抱き枕のようにされてしまい、身動きが取れない。

本当に眠いのだろう。子桓様の体温はとても温かい。

結局、子桓様はそのまま私の胸に甘えるように埋まり眠ってしまった。

やはり相当お疲れなのだろう。

であるのに、昨晩はあんな事を…。

「今日くらいは…」

執務はさせたくない。

太腿が腫れていたし、何より寝台で寝かせてあげたい。

流石に少しくらい休ませてあげても良いのではないか。

私が言えた事ではないが、今日くらいは。

…今日くらいは、二人きりで。

子桓様に再会してから、私は子桓様の事ばかり考えてしまっている。

どうにも調子が狂う。

それ程までに絆されているのか、と自嘲して笑った。

本当の思いを伝えるのが怖かった。

本当の気持ちが通じてしまうのが怖かった。

だから、私は素直になれない。

だが、子桓様は。

全て真正面から受け止めて下さる。

私を、解って下さる。

こんな、分かり難い私を。

私から子桓様の額に口付けて、ぎゅうと抱き締める。

無事に帰ってきて下さった。五体無事で、深い傷もなく。

愛していると聞かれれば、勿論。

私はこの男の温もりが好きだった。

戦の結果や勝敗など、今はどうでもいい。

それだけで、私がどれだけ安堵したか。

遠征地で過ごす間、少し御髪が伸びたのだろう。

前髪だけは額で分けて簡単に切られている。

よく見れば、私の髪型と同じではないか。

「…ふ、私とお揃いにしたかったのですか?」

少し笑いながら子桓様の髪を撫でた。

とりあえず刃物で切ったのであろう前髪は乱雑で、整えられてはいない。

「…気付けば、お前と同じ長さになってしまった」

「!」

「後で切る」

「そうですか…」

「何だ。揃えた方が良いか?」

「別に、そんな事」

「ふ、では切らないでおこう。仲達と揃える」

少し目を擦り、子桓様が起き上がって私を抱き締め直した。

今度は足も絡められてしまった。

私を抱き締める子桓様の体温が温かい。

「夏侯惇が呼びに来るだろうが、追い返せ。これ見よがしに、いちゃついてやる…」

「何を仰って」

「私は仲達を構うのに忙しい」

「…もう」

言い出したら聞かないだろう。

子桓様は何処にも手離さんとでも言いたげに、私を抱き締める。

そんな事をしなくても、私は何処にも行かぬと言うのに。

子桓様を見上げ、私から口付けをした。

少しは素直になろう、とそう決めて言葉を選ぶ。

失礼のないように主従ではない言葉で、私からも愛していると伝えたい。

「仲達?」

「ずっと、会いたかった…」

「!」

「私も、淋しかったのです…。私も今日は子桓様に構うのに忙しいと言う事で…。ですから、その」

「ふ、解った」

「い、言わせて下さい」

「お前から続きの言葉を貰ったら、きっとお前の腰を更に痛める事になる」

「!!」

「故、未だ言わないでくれ。私が堪えられん」

「解り、ました…」

子桓様は少し頬を染めて私の胸に埋まった。

伝えたかった言葉は子桓様が眠ってしまった後に耳元で小さく呟いた。

やはり聞こえていたのだろう。

子桓様は笑って私を抱き締めていた。